Oltre la Memoria, Comportamento e Linguaggio nelle demenze fronto-temporali

Il termine “demenza” evoca spesso immagini di perdita di memoria, tipiche della malattia di Alzheimer. Tuttavia, il panorama delle demenze è vasto e complesso, includendo disturbi con manifestazioni cliniche distinte (per approfondire la differenza tra il normale invecchiamento e i primi segnali di demenza, puoi consultare il mio articolo su Demenza o normale invecchiamento: 7 segni da non ignorare). Tra questi, le Demenze Fronto-Temporali (FTD) rappresentano un gruppo eterogeneo di malattie neurodegenerative che colpiscono selettivamente le aree frontali e/o temporali del cervello. A differenza dell’Alzheimer, dove la memoria è il sintomo predominante, nelle FTD le manifestazioni cliniche si concentrano su alterazioni del comportamento, della personalità e del linguaggio. Capire bene cosa sono le FTD aiuta ad affrontarle nel modo migliore possibile, sia per sé che per i propri cari.

Le FTD sono caratterizzate da un’atrofia progressiva dei lobi frontali e/o temporali. L’esordio dei sintomi è variabile, spesso precoce rispetto ad altre demenze (tra i 45 e i 65 anni), ma può manifestarsi anche in età più avanzata. Questa eterogeneità clinica e patologica riflette uno “spettro” di condizioni sottese da diverse malattie neurodegenerative, spesso con accumuli anomali di proteine come la proteina tau (nelle taupatie) o la TDP-43 (nelle ubiquitinopatie).

Le Diverse Forme Cliniche delle FTD e i Loro Correlati Neurali

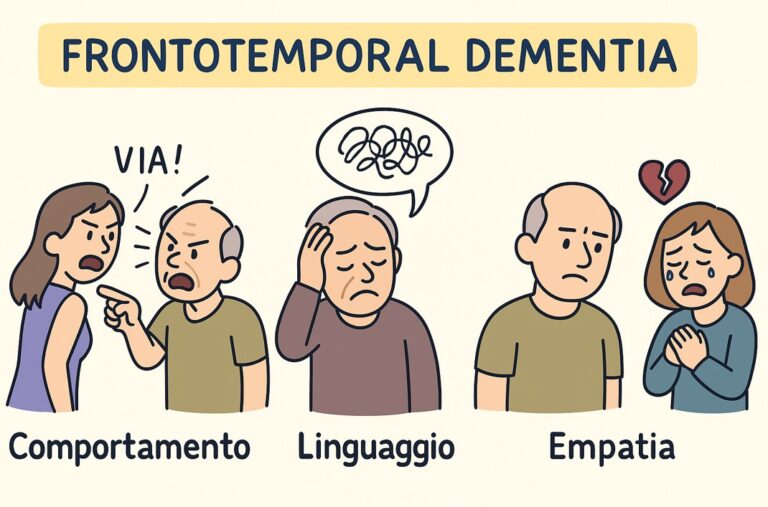

Le demenze fronto-temporali si presentano principalmente in due grandi categorie cliniche:

Variante Comportamentale (bvFTD): è la forma più comune di demenza frontotemporale (circa il 50–60% dei casi) e si manifesta con profonde modificazioni della personalità, disturbi dell’affettività e comportamenti sociali inappropriati. La degenerazione colpisce principalmente i lobi frontali, aree cerebrali coinvolte nelle funzioni esecutive, nel controllo degli impulsi e nelle relazioni interpersonali.

Afasie Progressive Primarie (APP): queste varianti si manifestano con un deterioramento progressivo e predominante del linguaggio, pur mantenendo inizialmente intatte altre funzioni cognitive. Si distinguono in:

Variante Agrammatica/Non Fluente (nfvPPA): in questa forma di demenza fronto-temporale Il linguaggio diventa stentato, con difficoltà nella produzione grammaticale e nella ricerca delle parole. L’atrofia tende a interessare le aree frontali e insulari dell’emisfero dominante per il linguaggio.

Variante Semantica (svPPA): in questa forma di FTD il linguaggio è inizialmente fluente, ma i pazienti perdono progressivamente la capacità di comprendere il significato delle parole e degli oggetti. Le aree temporali anteriori, cruciali per la memoria semantica, sono le più colpite.

La Variante Comportamentale (bvFTD): Un Focus su Sintomi e Diagnosi Differenziale

La bvFTD (variante comportamentale delle demenze fronto-temporali), ha spesso un esordio insidioso, solitamente tra i 50 e i 60 anni, anche se può presentarsi a età più giovane. Le alterazioni comportamentali sono il fulcro della diagnosi e, data la loro natura, possono essere inizialmente scambiate per disturbi psichiatrici come depressione, disturbo bipolare o schizofrenia, portando a significativi ritardi diagnostici (Rascovsky et al., 2011).

I criteri diagnostici consolidati per la bvFTD (Neary et al., 1998; Rascovsky et al., 2011) includono:

Disinibizione comportamentale precoce: comportamenti socialmente inappropriati, perdita delle buone maniere, azioni impulsive o imprudenti.

Apatia o inerzia precoce: perdita di motivazione e interessi, ridotta iniziativa.

Perdita precoce di sintonia o empatia: ridotta risposta ai bisogni e sentimenti altrui, distacco emotivo.

Comportamenti perseverativi, stereotipati o compulsivi/ritualistici precoci: movimenti ripetitivi, adozione di rituali o stereotipie del linguaggio.

Iperoralità e modificazioni del comportamento alimentare precoci: alterazioni delle preferenze, consumo eccessivo di cibo/alcol, esplorazione orale di oggetti.

Profilo neuropsicologico: deficit delle funzioni esecutive (attenzione, pianificazione, problem-solving, flessibilità cognitiva) con un iniziale risparmio della memoria episodica (anche se quest’ultima può essere influenzata da deficit di attenzione o organizzazione) e delle funzioni visuo-spaziali.

La valutazione neuropsicologica è fondamentale per distinguere l’apatia dalla depressione, la disinibizione dalla mania e i comportamenti ripetitivi dai disturbi ossessivo-compulsivi.

La Neuropsicologia delle demenze fronto-temporali: Strumenti e Biomarcatori Emergenti

La valutazione neuropsicologica approfondita è indispensabile per la diagnosi differenziale e la caratterizzazione delle FTD. Strumenti come il Neuropsychiatry Inventory (NPI) e il Frontal Behavioral Inventory (FBI) (Alberici et al., 2007) sono usati per quantificare le alterazioni comportamentali. Scale come l’Apathy Evaluation Scale (AES) (Marin et al., 1991) o l’Interpersonal Reactivity Index (IRI) permettono di indagare aspetti specifici come apatia ed empatia.

Un’area di ricerca significativa è il riconoscimento delle emozioni dalle espressioni facciali, spesso compromesso nelle demenze fronto-temporali. Una meta-analisi del 2016 ha dimostrato che i pazienti con variante comportamentale di FTD (bvFTD) presentano deficit marcati nel riconoscimento delle emozioni rispetto ai controlli sani (d = 1,81; d indica la Cohen’s d, ovvero la dimensione dell’effetto: valori superiori a 0,8 indicano differenze molto marcate tra i gruppi) e ai pazienti con Alzheimer (d = 1,23). In particolare, le emozioni negative come rabbia (d = 1,48) e disgusto (d = 1,41) risultano significativamente più compromesse (Bora et al., 2016).

Biomarcatori e Neuroimaging Avanzato: le recenti scoperte sui biomarcatori stanno rivoluzionando la diagnosi. Il Neurofilamento a Catena Leggera (NfL) nel liquido cerebrospinale (CSF) e nel plasma si è affermato come biomarcatore altamente sensibile per la neurodegenerazione, inclusa la FTD (Ashton et al., 2021; Bang et al., 2015). Anche il GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein), indice di astrogliosi, mostra potenzialità. Tecniche di neuroimaging avanzato, quali PET con traccianti specifici, risonanza magnetica funzionale (fMRI) e risonanza magnetica con tensore di diffusione (DTI), consentono di identificare i pattern di atrofia e disfunzione cerebrale caratteristici delle FTD (Bang et al., 2015; Agosta et al., 2012).

Genetica ed Epidemiologia: Un Quadro in Evoluzione

Le demenze frontotemporali (FTD) sono considerate la seconda causa più frequente di demenza a esordio precoce, cioè prima dei 65 anni, subito dopo la malattia di Alzheimer. I dati epidemiologici possono variare da popolazione a popolazione, ma l’incidenza è significativa, rendendo le FTD una condizione da non sottovalutare (Bang et al., 2015).

Un aspetto importante riguarda la componente genetica: si stima che circa il 30–50% dei casi presenti una storia familiare di malattia. Le mutazioni più comuni coinvolgono i geni:

- MAPT, che codifica per la proteina tau, fondamentale per la stabilità dei microtubuli neuronali;

- GRN, responsabile della produzione di progranulina, una proteina implicata nei meccanismi infiammatori e neurodegenerativi;

- C9orf72, caratterizzato da una ripetizione anomala di sei nucleotidi, che rappresenta la causa genetica più comune di FTD ed è spesso associata anche alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Studi più recenti hanno identificato altre mutazioni significative nei geni FUS e TARDBP, che contribuiscono al complesso panorama neuropatologico delle FTD (Mackenzie et al., 2010).

Gestione Clinica e Prospettive Future dele demenze fronto-temporali

Attualmente non esiste una cura risolutiva per le FTD. La gestione è principalmente sintomatica e di supporto, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del paziente e del caregiver. Le strategie includono interventi non farmacologici come la riabilitazione neuropsicologica, la terapia occupazionale e il supporto psicologico, oltre a farmaci mirati per la gestione dei disturbi comportamentali nei casi selezionati. La ricerca è estremamente attiva, focalizzata sullo sviluppo di terapie in grado di modificare il decorso della malattia (Olney et al., 2017).

Verso una Diagnosi Precoce e Terapie Innovative

Le Demenze Fronto-Temporali rappresentano una sfida complessa ma di crescente interesse nel campo delle neuroscienze. L’integrazione di un’accurata valutazione clinica e neuropsicologica con i nuovi biomarcatori e le tecniche di neuroimaging avanzato sta permettendo diagnosi sempre più precise e precoci. La comprensione approfondita della genetica e della neuropatologia apre la strada allo sviluppo di terapie innovative. L’obiettivo finale è migliorare significativamente l’assistenza e la prognosi per le persone affette da queste complesse patologie, offrendo nuove speranze per il futuro.

Bibliografia

- Agosta, F., Canu, E., Sarro, L., Comi, G., & Filippi, M. (2012). Neuroimaging findings in frontotemporal lobar degeneration spectrum of disorders. Cortex, 48(4), 389–413. 10.1016/j.cortex.2011.04.012

Alberici, A., Geroldi, C., Cotelli, M., Adorni, A., Calabria, M., Rossi, G., et al. (2007). “The Frontal Behavioural Inventory (Italian version) differentiates frontotemporal lobar degeneration variants from Alzheimer’s disease.” Neurological Sciences, 28(2), 80-86. DOI: 10.1007/s10072-007-0791-3

- Ashton, N.J., Janelidze, S., Al Khleifat, A. et al. A multicentre validation study of the diagnostic value of plasma neurofilament light. Nat Commun 12, 3400 (2021). 10.1038/s41467-021-23620-z

Bang, J., Spina, S., & Miller, B. L. (2015). “Frontotemporal dementia.” The Lancet, 386(10004), 1672-1682. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00461-4

- Bora E., Velakoulis D., Walterfang M. (2016). Meta-Analysis of Facial Emotion Recognition in Behavioral Variant Frontotemporal Dementia: Comparison With Alzheimer Disease and Healthy Controls. J Geriatr Psychiatry Neurol, 29(4):205–211. DOI: 10.1177/0891988716640375

Gorno-Tempini, M. L., Hillis, A. E., Weintraub, S., et al. (2011). “Classification of primary progressive aphasia and its variants.” Neurology, 76(11), 1006-1014. DOI: 10.1212/WNL.0b013e31821103e6

- Mackenzie, I. R., Rademakers, R., & Neumann, M. (2010). TDP-43 and FUS in amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. Lancet Neurology, 9(10), 995–1007. 10.1016/S1474-4422(10)70195-2

Marin, R. S., Biedrzycki, R. C., & Firinciogullari, S. (1991). “Reliability and validity of the Apathy Evaluation Scale.” Psychiatry Research, 38(2), 143-162. DOI: 10.1016/0165-1781(91)90040-V

Neary, D., Snowden, J. S., Gustafson, L., et al. (1998). “Frontotemporal lobar degeneration: a consensus on clinical diagnostic criteria.” Neurology, 51(6), 1546-1554. DOI: 10.1212/WNL.51.6.1546

Olney, N. T., Spina, S., & Miller, B. L. (2017). “Frontotemporal Dementia.” Neurologic Clinics, 35(2), 339-374. DOI: 10.1016/j.ncl.2017.01.008

Rascovsky, K., Hodges, J. R., Knopman, D., et al. (2011). “Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia.” Brain, 134(9), 2456-2477. DOI: 10.1093/brain/awr179

The Lund and Manchester Groups. (1994). “Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia.” Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 57(4), 416-418. DOI: 10.1136/jnnp.57.4.416